ヴォツェック

JAN 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

ヴォツェック

三幕のオペラ(1925年)

音楽:アルバン・ベルク

台本:ゲオルク・ビューヒナーの戯曲断片『ヴォイツェック』に基づく

言語:ドイツ語(ドイツ語および英語の字幕付き)

推奨年齢:16歳以上

社会の下層階級に属する一人の抑圧された人物の悲劇的な物語。ヴォツェックは勤勉な兵士だが、極貧の中で次第に自分の人生と精神の均衡を失っていく。激しい精神錯乱の発作に襲われ、ついには妄想の中で恋人マリーを刺し殺してしまう。

ヴォツェックの周囲もまた、彼の悲劇に責任を負っている。婚外関係と私生児を持つことで上官から辱めを受け、医者には実験材料として扱われ、さらにマリーは階級の高い鼓手長と関係を持って彼を裏切る。こうした出来事が、彼の妄想の悪循環を引き起こす。19世紀初頭の実際の犯罪事件が、精神疾患による刑事責任能力の欠如という法的問題を初めて提起し、ビューヒナーにこの戯曲を書かせた。1837年、若くして亡くなった革命思想家ビューヒナーによって断片のまま遺されたこの作品は、1913年に初めて舞台化された。アルバン・ベルクはその上演を観て、史上初のアトナル・オペラの題材を見出す。彼は、緻密に構築されながらも原初的な力を放つ、感情に訴える表現主義的スコアを完成させた。1925年、シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデンでの初演以来、ヴォツェックはモダニズムの金字塔とされている。アンドレア・ブレットによる緊迫感あふれる演出は、悪のメカニズムを鋭く描き出す実験として、今回初めてウンター・デン・リンデンに登場する。

あらすじ

ビューヒナーの戯曲は、1821年に実際に起こったヨハン・クリスティアン・ヴォイツェックという名の元兵士の情婦殺人事件をもとに書かれている。貧しい床屋上がりの兵士が、鼓手長と通じた内縁の妻マリーを殺すという陰惨な内容の物語である。

第1幕

第1場 大尉の部屋、早朝

床屋上がりの兵士ヴォツェックが大尉の髭を剃っている。ベートーヴェンの「田園交響曲」そっくりなリズムが指導動機的に活用される。大尉はヴォツェックに「ゆっくりやれ」と命令し、結婚しないで女に子供を産ませたことを非難する。黙って聞いていたヴォツェックだが、「自分のような貧乏人は道徳的に子供を作れといわれたってできやしないんです」と食って掛かる。これに辟易した大尉は髭剃りを終えたヴォツェックに対し「落ち着いて、ゆっくりな」と言って帰す。

第2場 郊外の野原、夕方

ヴォツェックが仲間の兵士アンドレスと一緒に大尉の杖を作るために木を切り取っている。ヴォツェックは「ここは呪われている。足の下で何かが動き回っているのが聞こえないか?」とアンドレスに言い、この場から去ろうとすると太陽が沈み、辺りは真っ暗となる。 「火だ、地から天へ燃え上がり、天からラッパの響きが聞こえる。静かだ、全てが死んだようだ」と口走るヴォツェックをアンドレスが連れ去って行く。

第3場 マリーの部屋、夕方

マリーが子供をあやしていると、軍楽隊がやって来て先頭を歩く鼓手長がマリーに挨拶をする。これに親しそうに答えるマリーを見て、隣に住むマルグレートが嫌味を言う。これに腹を立てたマリーが窓を乱暴に閉め、子供に子守唄を歌い始めると窓を叩く音。マリーが窓を開けるとヴォツェックが立っており、「すべては灼熱の中に燃えた。すべてが真っ暗だ。そいつは町の入口まで俺の後を追ってきた」と訳のわからないことを口走る。落ち着かせようとマリーは子供を抱かせようとするが、ヴォツェックは子供を見ようともせず急いで立ち去る。

第4場 医者の書斎、午後

ヴォツェックは生活費の足しにしようと医者の生命実験体となっている。今週は咳をせず、豆しか食べてはいけないという指示を出している医者は、咳をしたところを見たと言ってヴォツェックを叱責し、来週は羊の肉しか食べてはいけないという指示を出すが、ヴォツェックは「太陽がまだ真昼に輝いている時に世界が燃えるようになって、恐ろしい声が俺に話しかけてきた!」などと言い始める。「局部性精神錯乱の第2種だ、はっきり出てきた」と自分の実験の成果が出てきたことを喜ぶ医者は「名声は不滅となる」と恍惚として叫ぶ。

第5場 マリーの家の前の通り、夕方

鼓手長を感心したように眺めていたマリーは「凄いわ!」と褒めながら近づく。鼓手長が「お前もいい女だ!鼓手長の訓練をしてやろう」と言ってマリーを抱く。はじめは拒むマリーだが、激しく抱く鼓手長に「どうでもいいわ、結局は同じなんだ」と言って、ふたりで家の中に入る。

第2幕

第1場 マリーの部屋、朝

マリーは子供を膝の上に乗せ、鼓手長にもらったイヤリングをつけ、鏡の欠片に映る自分の顔を見て「金持ちの奥さんたちと同じように自分の唇は赤いわ」と呟いている。そこに入って来たヴォツェックはイヤリングを見て「そこにしているのは何だ?」と訊くが、マリーは「拾った」と嘘をつく。納得できないヴォツェックだが、マリーに大尉、医者から貰った給料を渡して出ていく。マリーは自分が悪い女と責める。

第2場 町の通り、昼

急ぎ足の医者に「そう急ぎなさんな」と大尉が声をかける。「このところ急死する人が多いので忙しい」とその理由を話す医者は大尉に「4週間で脳卒中を起こす」と宣言する。これを聞いて大尉がショックを受けているところにヴォツェックが足早に通りかかるので、医者が呼び止める。落ち着きを取り戻した大尉はヴォツェックに「お前のうちの料理に男の髭が入っていなかったか?」と訊ね、マリーが鼓手長と良い仲になっていることを仄めかす。察しのついたヴォツェックは「神様、いっそ首を絞めてしまったら俺の気持ちも人に分かるだろう」と言って、足早に去っていく。

第3場 マリーの家の前、昼

マリーが戸口に立っていると、ヴォツェックが急ぎ足でやって来て、マリーをじっと見つめ「お前の唇は何て美しい」と言ってから、戸口の一角を指して激しく「そこだ!男はそこに立っていたのだ」と言い、「あばずれ女め」と手を振り上げる。しかしマリーが「私に触れないで」と叫ぶので、ゆっくり手を下ろすヴォツェック。マリーは「手でぶたれるより、ナイフで刺されたほうがましだわ」と言って家の中に入っていく。マリーをじっと見送ったヴォツェックは「ナイフのほうがましだと」と呟く。

第4場 酒場の庭、夜

楽隊がレントラー舞曲を演奏し、若者、娘、兵士たちが踊っている。入って来たヴォツェックはマリーが鼓手長と体を寄せながら踊っているのを見つけ、腹を立てる。そして二人のほうに向かおうとするが、その時踊りが終わるので座り込んでしまう。アンドレスに声をかけられるが、取り合おうとしないヴォツェック。そこに現れた愚者が「血の臭いがする」と言う。「目の前が赤くなる」と呟くヴォツェック。

第5場 兵営の衛兵室、夜

兵士たちが眠っている。だが眠れないヴォツェックはアンドレスに声をかけるが、相手にされない。そこに鼓手長が陽気に帰ってきて、「俺には女がある」と言い、その女がマリーであることを仄めかすので、ヴォツェックと取っ組み合いとなる。ヴォツェックはねじ伏せられるが、鼓手長は手を離して意気揚々と出ていく。「順々にひとりずつか」と呟くヴォツェック。

第3幕

第1場 マリーの部屋、夜

そばに子供を置いてマリーは机に向かって『聖書』を読んでいる。「ヨハネ福音書」第8章「姦通の女」のところを読んで神様に祈り、「ルカ福音書」第7章の「罪深い女を赦す」を読んで「私を憐れんでください」と、神様に祈るマリー。

第2場池のほとりの小道、夕暮れ

マリーと連れ立ってヴォツェックがやって来て、腰を下ろす。「お前は善人か、貞節か?」とマリーを責め立て、「なんてかわいい唇をしているんだ」と言ってヴォツェックはキスする。昇ってきた月を見て「血塗られた剣のようだ」と言ってヴォツェックはナイフを抜き、マリーの喉を突く。「助けて」と叫ぶマリーだが間もなくして絶命する。怖気づき走り出すヴォツェック。

第3場 居酒屋、夜

ポルカ・シュネルにのって娼婦や若者たちが踊っている。ヴォツェックはマルグレートに「こっちに来て座れよ」と声をかけ、歌をうたわされる。「今日は暴れたいんだ」と言うヴォツェックの手や腕に血が付着しているのを気づくマルグレート。「怪我をしたんだ」とその場しのぎで言い訳をするヴォツェックに、周りに集まってきた娼婦や若者たちは「これは人間の血の匂いがする」と騒ぎ出す。その場から逃げ出すヴォツェック。

第4場 池のほとりの小道、月夜

池によろめくようにやって来たヴォツェックは、殺人がばれたらたいへんとナイフを捜し回り、マリーの死体に躓く。「どうしてお前は首に赤い紐を巻いているのだ」と言うが、すでに彼は理性を失っている。ヴォツェックはやっと見つけたナイフを池に投げ入れるが、「これでは近すぎて見つかってしまう」ともっと遠くに投げようと池に入り、そのまま溺れてしまう。通りかかった医者と大尉は池のほうで物音がするのに気づき「誰かが溺れているようだ」と言うが、すぐに静かになると気味悪がってその場から立ち去る。

第5場 マリーの家の前、朝

子供たちが遊んでいる。そこにやって来た子供が、木馬に乗って遊んでいるマリーの子供に「君のお母さん死んだよ」と言う。子供たちはマリーの死体が置いている池のほうに走り去る。

プログラムとキャスト

音楽監督:クリスティアン・ティーレマン

演出:アンドレア・ブレット

美術:マルティン・ツェヘトグルーバー

衣装:ジルケ・ヴィルレット、マルク・ヴェーガー

照明:オラフ・フレーゼ

合唱指揮:ダニ・ユーリス

ヴォツェック:サイモン・キーンリーサイド

マリー:アンヤ・カンペ

鼓手長:アンドレアス・シャーガー

アンドレス:フロリアン・ホフマン

大尉:ヴォルフガング・アブリンガー=スペルハッケ

医者:スティーヴン・ミリング

マルグレート:アンナ・キシュユディト

第一の徒弟:フリードリヒ・ハーメル

第二の徒弟:ディオニシオス・アヴゲリノス

狂人:シュテファン・リューガマー

マリーの息子:シュターツオーパー児童合唱団のソリスト

シュターツオーパー合唱団、児童合唱団、ベルリン・シュターツカペレ

ベルリン国立歌劇場(ウンター・デン・リンデン)

Staatsoper Unter den Linden は、ベルリンで最も権威あるオペラハウスの一つで、豊かな歴史と重要な文化的影響を持っています。

歴史:

Staatsoper Unter den Linden は、1741年から1743年にかけて、建築家ゲオルク・ヴェンツェスラウス・フォン・ノーベルスドルフの指揮のもとに建設されました。プロイセン王フリードリヒ2世によって委託され、当初は「Königliche Oper」(王立オペラ)と呼ばれていました。オペラハウスは、第二次世界大戦の損傷後、いくつかの改修と再建を経て、1984年に大規模な改修の後に再オープンしました。

建設:

オリジナルのデザインはバロック様式で、エレガントなファサードと壮大な入り口が特徴です。1950年代と1980年代に再建され、外観はクラシックなままに保たれつつ、内装は現代化されました。ファサードには、6本のコリント式の柱と目立つ中央のペディメントが特徴です。

内装:

内装は、その豪華でクラシックなデザインで知られています。ホールはその音響と壮麗さで有名で、豪華なベルベットの座席と精巧な装飾があります。舞台と座席エリアは現代のパフォーマンス基準に合わせて更新されていますが、歴史的な美学は保たれています。

コンサートと公演:

Staatsoper Unter den Linden では、オペラ、オーケストラコンサート、バレエなど、さまざまな公演が行われています。ドイツの主要なオーケストラの一つである Staatskapelle Berlin の本拠地です。オペラハウスは、その高品質なプロダクションとベルリンの活気ある文化シーンでの役割で評価されています。

アクセス

シュターツオーパー・ウンター・デン・リンデンは、その優れた公共交通機関の接続により、完全にバリアフリーでアクセスできます。

住所: Unter den Linden 7; 10117 ベルリン

Sバーン

S+U Friedrichstraße (S1, S2, S5, S7, S25, S75)

地下鉄

Hausvogteiplatz (U2)

Museumsinsel (U5)

Stadtmitte (U2, U6)

Unter den Linden (U5, U6)

バス

Staatsoper (100, 245, 300)

Unter den Linden/Friedrichstraße (100, 147, 245, 300, N6)

駐車場

Q-PARK駐車場 Unter den Linden/Staatsoper

Bebelplatz, 10117 ベルリン

駐車場には、5つの電気自動車用充電ステーションがあります。詳細情報はこちらをご覧ください。

Bebelplatzの地下駐車場には、障害者用駐車スペースとオペラハウスへの直接アクセスがあります。17:30から23:30の間に駐車場に入ると、最大駐車料金は7ユーロです。この料金を利用するには、駐車券を支払い機に入れて、「劇場料金」というメッセージがディスプレイに表示されます。17:30前に駐車場に入ると、この料金は利用できず、ディスプレイにも表示されませんのでご注意ください。ヒント: イベント前に支払い機で劇場料金を支払えば、ショー後の不必要な待ち時間を避けることができます。

JP

JP EN

EN DE

DE IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU RO

RO

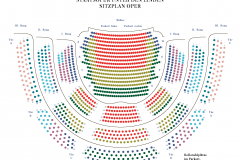

座席表

座席表